« Peaux de phoque » c’est le surnom donné en Alaska aux plus démunis, à ceux qui n’ont pas les moyens de dormir sous une peau de renne.

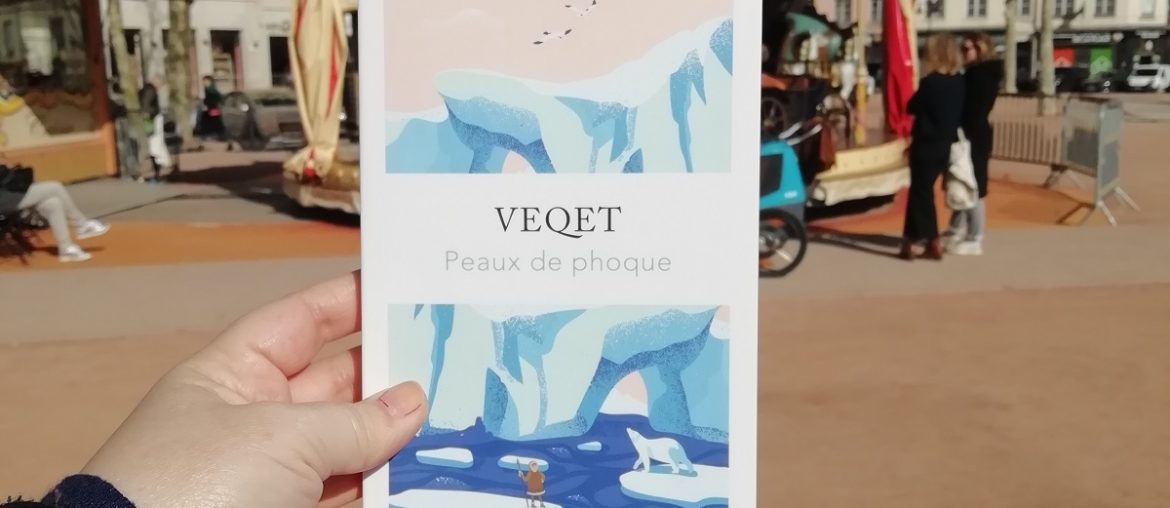

C’est l’histoire familiale de Tynenne (élevé comme un garçon par son père pour qu’elle puisse se débrouiller dans la vie), de son époux et de leurs trois garçons que nous raconte Valentina Veqet.

Ce qui frappe c’est l’extrême pauvreté dans laquelle grandissent les trois enfants, connaissant la faim et le froid et la pugnacité de leur mère qui n’a de cesse de se démener et de les rendre fort en les incitant à porter de lourdes pierres, courir ou sauter. C’est aussi le contraste entre l’immensité du Grand Nord et l’espace très réduit dans lequel ils vivent.

Le dépaysement n’est pas que dans le décor mais aussi dans le quotidien. Alors que les parents occidentaux se sont transformés en gentils organisateurs remplissant au maximum l’emploi du temps de leurs enfants où l’ennui n’a aucune place, ici la seule distraction est le tambour et le chant du père lorsqu’il rentre à la maison.

Les jours sont organisés autour de la chasse qui sert à se nourrir mais aussi à fabriquer des outils, à recouvrir le toit des tentes (côté récup et anti-gaspi, on peut dire qu’ils sont en avance sur leur temps !).

Au delà d’une routine qui ressemble à de leur survie, il est aussi question dans Peaux de phoque de l’éducation à donner aux enfants, de la place de la femme de cette société très traditionnelle, du regard porté sur la pauvreté.

Le + : une vie quotidienne très loin de la nôtre et qui montre que la notion de confort est très relative

Le – : J’aurais aimé plus de description du Grand Nord

C’est rude, atypique et écrit par Valentina Veqet, la première écrivaine d’origine tchouckche publiée (et traduit par Charles Weinstein).